BLOG

実録 バストゥーン ー2ー

2 製材

あれから約一年が経った。かのバストゥーンは、しばらく海の底に沈めてあったところ、つい先ごろ再び陸上に引き上げると、丸太では売らずに自ら製材する運びとなった。

丸太を海中に保管するというのは世間にあまり馴染みのない話かもしれないが、そもそも丸太は見た目こそいかめしいけれども内部にはたっぷりの栄養やら水分やらを蓄えた『なまもの』である。空気との接触が酸化を、太陽の紫外線が割れや変色を引き起こす。陸にそのまま放置されると、こちらの思惑以上に劣化を急かされるのである。これに対して水底となれば酸素からも太陽光からも逃げられるというので特に突板用材をはじめとする高価格帯の原木については水中保管を行う会社が少なくない。

一方で、水没期間が長すぎると色が変わってしまう材種もある。殊にウォールナットにおいては、紫がかった独特の色味が海中に溶出してしまうことで灰色だの黄色だのといった味気ない色彩に褪せてしまう。あまり長きにわたる水没もまた、樹種によっては良くない。

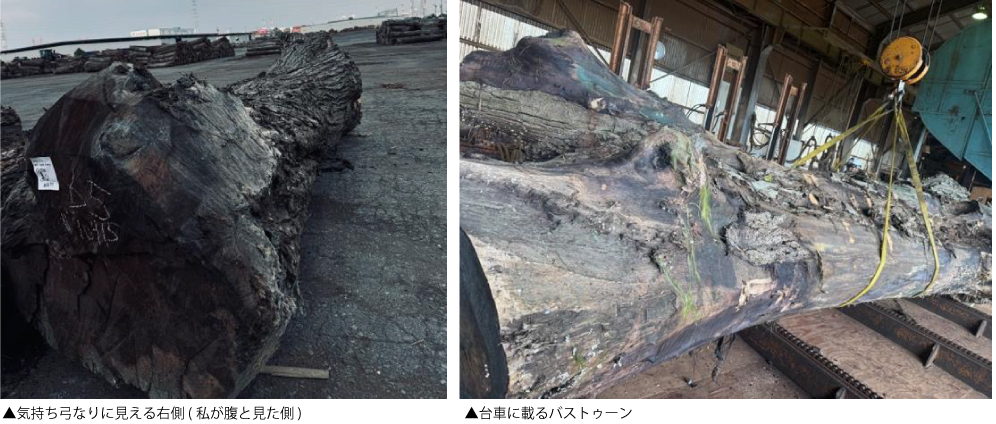

これだけ大きな原木は自社の製材機には入らないので、このたびの銘木・バストゥーンの威容を解き明かす大事業は、ふだんから原木の水中保管を委託している愛知県のヤトミ製材さんにて行った。

それにしても、かつて真夏の陽光を浴びながら艶々とした緑の髪を肩になびかせ、海向こうの大陸にひときわ己の白さを強調しながらたおやかにその枝を伸ばしていた樹木界の虞美人は、今やすっかり枝を打たれ砂浜に打ち上げられた鯨の死骸のように、巨躯一つで横たわっていた。懸念されたねじれは、ひどい寝相の猫や昇竜拳(それも強)を連想させるあたりもはや螺旋である。余計なところにえらい勢いで飛び出る一本の大枝が、製材時の台車への座りを邪魔するように思われた。小口を見れば白太はもちもちの大福の断面のように分厚く、三又の頭はばかみたいに開いており、本割れも扁平の狭い方へ走っている。こうであって欲しいという理想の全て、逆を取られた。立木に見た夢の幻影は儚く霧散し、厳しい現実だけが眼前に残されたような気がした。

ただ、土中深くに埋もれた根が丁寧に切り出されたことで、材長は想定よりも長く5Mを超えていた。とにかく、初めて見たその日から図体は圧巻なのであり、それは一枚板に求められる重大な資質である。でかいだけ? 結構じゃないか。

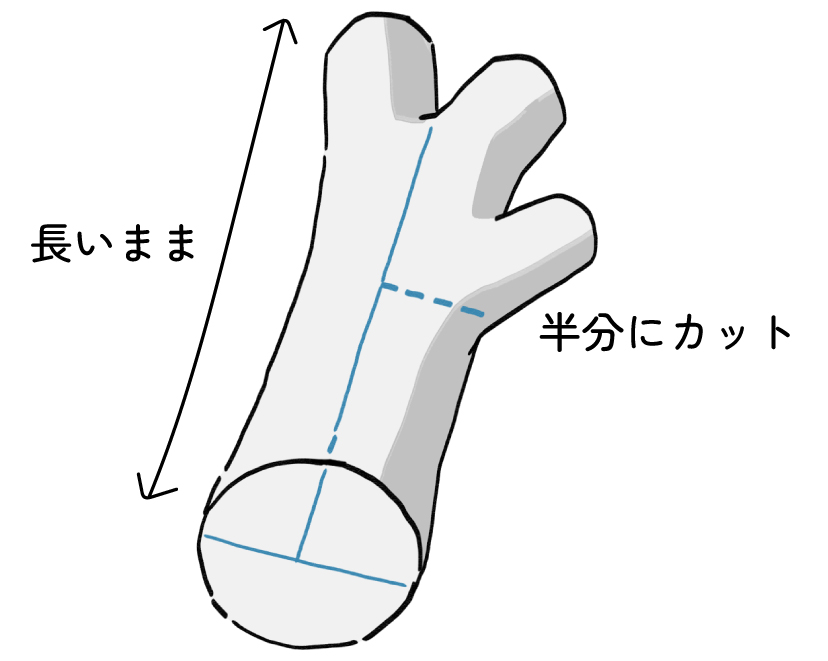

製材するにおいてまず考えるのは、この丸太を長いまま製材するか、どこかでカットしてしまうか、いわゆる玉切りの有無である。せっかくここまで長くて太いのだからできればそのままで製材したい。ところが、くの字の曲者を長いまま製材しても、まともな一枚板にはならない。歩留を優先するのか、それとも大きな板を一枚でも取ることを優先するのか、或いは、いやしかし……、そんなことを頭の中で云々してこね回すのが、この段階ならではの懊悩でありまた愉悦と言えよう。苦しみながら悦ぶところに尊い価値の存する木材道は、ともすればヘルレイザーにおいてセノバイトが求道した苦痛の果ての究極の快楽というバタイユじみた思想に与するのかもしれない。どうりでこの業界は人材難に喘ぐわけである。

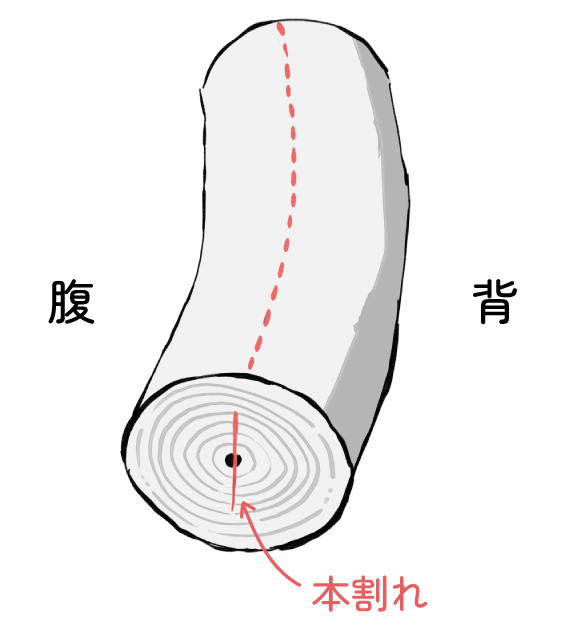

玉切りの際、同時に考えるのは帯鋸をどの角度で入れるのかであり、それは本割れの確認でもある。本割れとは、丸太の断面に見える心を通って入る割れのことで、ほとんどすべての丸太にはこの宿命の亀裂が走っている。『およそいかなる丸太においても本割れを無視することなかれ』製材を語る書の冒頭にまず記される金言であり、例外はない。親と本割れには逆らうなという意の諺が今日に至るまで存在しないのは、我々業界人の幾世紀にも渡るフォークロアへの怠慢と言うほかない。犬が歩いて棒に当たるのは、犬がよそ見をしてそこらにある棒切れにうっかりぶつかるなどという幻の名場面に端を発したのではなく、意味もなくうろうろしている野良犬が近づいてきたら棒でぶん殴ることが常であった江戸時代のかるたに由来していたはずである。今では動物虐待と呼ばれてしまうこのような行いも、当時は大衆の支持を得ていた。そう思えば人間の倫理観などたったの百年やそこらであっちからこっちへと極端に振り切れてしまうもので、そんな頼りないものを後生大事にするよりは、樹木の揺るぎなさにもう少し感銘を受けても良いのではないだろうか。

この本割れは基本、木の背と腹を分けるように入っている。木というものは遠目には通直を装っていてもよく見れば必ずうっすらと曲がっている。これを背の曲がった人間の胴体に例えて曲がりの内側を腹と呼び、外側を背と呼ぶ。広葉樹における背は、材自体は素直な反面、節が出やすい。対して腹側は節こそ少ないが応力がかかるため狂いや反りが強い。木材の狂いは我々の業界では『アテ』と呼ばれている。顕微鏡を覗くと、アテ材は細胞の形状も配列もガチャ歯のように歪で、結合水の抜け切ったところでガタガタになるであろうことがよく分かる。

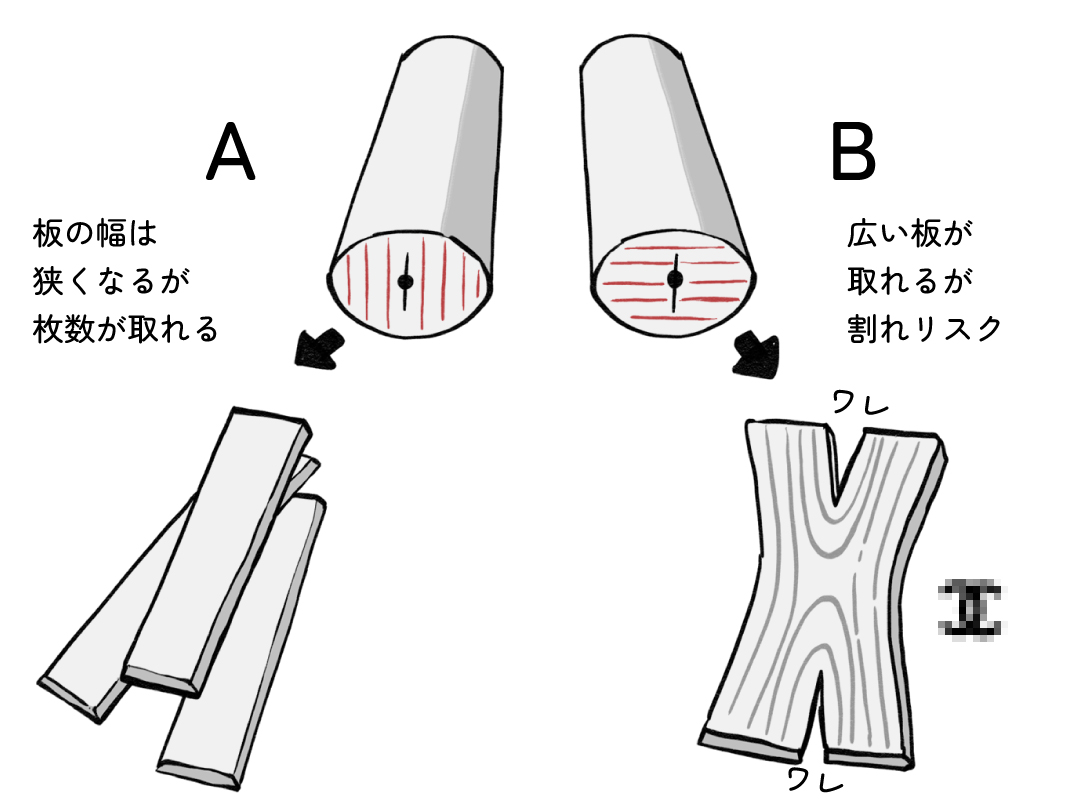

このバストゥーンは、狭い方で1.1M、広い方で1.4M程度の直径である。本割れは、狭い方に走っている。割れを無視した方が幅の広い板を取れることには疑いないが、無理な製材が祟って乾燥時に本割れが進行してシャネルのロゴのように上下から裂けてしまうような悪しき結末も数知れず見てきた。山っ気の強い人であれば或いは異なる選択をしたかも知れないが、こういう時に出るのが性格で、私の人生に絶大なる影響を与えてきたのは、藤子・F・不二雄、ダウンタウン、アントニオ猪木、怪物ロナウド、ビートルズ、みうらじゅん、水木しげる、谷崎潤一郎、三島由紀夫、ハリウッド・ザコシショウ(幼少期からの時系列)というわけで、王道をゆくまことの天才のみを絶えず愛してきた。であるから私は定石に従い、本割れに沿って製材をすることにした。

木なりから私は、大きな枝の出ている側を背、そうでない側を腹であると踏んだ。これは、節の出やすい背側に大枝が伸びやすいのが広葉樹の道理であるのと、無節の側が真っ直ぐのようでいてわずかに弓なりになっている形状から、そう判じた次第である。大枝が邪魔をして製材機に入らないため、50cmほどをチェーンソーでカットして後、満を持して送材車に載せた。

さていよいよ製材が始まる。まず、台車に乗せて帯鋸の通るラインに元末の心を合わせる。元とは丸太の根っこ側、末とは枝葉の側を指す。基本的に樹木は根に近いほど太く、高く伸びるにつれ細くなっている。先人が樹木の形状にその着想を得たのか私は知らないけれども、ブリューゲルの描いたバベルの塔も、あるいはギザの大ピラミッドも荷重と圧力の分散の道理にかなって尖形である。ブルドーザーやショベルカーがサイや首の長い恐竜あたりを彷彿とさせるように、私たち人間には意図せずして我々よりも優れたる生物を模す造形感覚がそなわっているのかもしれない。

私の見立てでは、この丸太の腹側はある程度通直なので長いまま製材ができるが、背側は湾曲気味でそのまま製材したら真ん中に心の割れが食い込んで歩留が悪すぎるように思われた。従って、まず腹側だけを長いまま製材し、心に到達したところで背側を半分に切って、改めて短い一枚板を二つ取りすることとした。

はじめは元と末の出張った箇所を少しずつ落としながら帯鋸を入れる。徐々に全体にあたりはじめたところで厚みの指示を送る。バストゥーンは白太が深く、ちょっと挽いてみたところではなかなか赤身が出てこない。

通例、一枚板の幅は90cmあればまず上等とされ、1Mを超える材は一つ見上げたところに位置する羨望の対象である。とはいえ70〜80cm台でも、一般的な住居であればダイニングテーブルに用いるにはまず十分な広さである。それ以下の材は、用途に応じて二枚はぎのブックマッチにしたり、カウンターに用いたりとさまざまである。何度か材を擦るうち、ようやっと赤身の幅がついてきたかなとメジャーを当ててみると既に80cmに迫るところで、白太が深いせいか実際よりも細く見えていたのであった。

見た目に反して既に中央で78cmの幅がついている

ところでさっきから白太白太と言うのは、『しらた』のことである。大抵の木材は、白太と赤身から構成されている。白太は樹木全体に水と栄養を運ぶ役割を果たしており、対して赤身は虫や黴に負けない強度を保つためタンニンやフェノール類、油脂分を強く有する。丸太の小口の断面を見ると、外周は白く中身は色が濃く、肉まんの皮と餡のような見た目になっている。脂肪と筋肉の関係を想像しても分かりやすい。

樹木は内側ではなく外側が成長するので、樹皮をめくればたちまち現われる白太は、最もみずみずしく若い部位である。この、幹の比率で言えば三割にも満たぬ白太という若人は、残りの七割以上を占める老年の赤身がただ何もせずゴロゴロしている一方で土壌から樹木全体に色々のものを運ぶべく日々奮闘している。そう聞けば少子化社会のもたらす先進国の末路のようであるが、樹木は人間のように経済困窮の責を世代間対立に仕立て上げるような愚かさをそなえてはいない。この白太、傍目には汗水垂らして一番苦労しているように映るけれども、反面いかにも若者らしく繊細で外部からの刺激に脆く、少しのことで病に苛まれるなど神経質なところがある。対して老人たる赤身は確かに何もしないが、その鈍感さゆえ逆に何もさせない。木材は、細胞内の代謝活動が停止すると、そこに残された糖やデンプンが化学変化を起こし細胞壁や細胞間隙に沈着してゆく。そうしてかつて白太であったものが赤身へと転身する。この赤身は虫や黴もちょっとやそっとではその牙城を崩すこと叶わぬ強さを誇る。それがため数多の生物が生存を賭してはしのぎを削り合う大自然の只中にあっても、数百年数千年という樹木以外が全くついてこられない途方もなく長いサイクルの中で、その身を滅ぼすどころかますます幹を太らせ枝葉を伸ばし、以てそこに寄り添う全ての生命の母とも呼ぶべき総意の器たる大樹となりおおせるわけである。

万事に慌ただしい現代人も、たまにはスマホから目を離して、あるいは目を離さずともスマホの動画を一旦消して『希少』『木材』『銘木』『マルケイ』『DEEP WOOD』など検索をかけつつ高価な木材と安価な木材とを交互にじっくり見比べてみると、どうやらそこには優劣とも呼び難いが何らかの差異が、そうしてたまに目にする凄みのある珍しい木目には、一回性の美が宿っているらしいことを発見するであろう。水切り石に広がる水面の波紋、岩壁に白い飛沫をあげる波濤、はごろもフーズのCM、水は時に玉となり波となり渦となり、一定の再現性を持ちつつも絶えずその姿を変えてゆく。これこそ自然界にのみそなわる『ゆらぎ』に他ならず、木理もまたその『ゆらぎ』によって美しい。『ゆらぎ』とは、誠実と裏切りとの間断なき反復である。現代ではハイゼンバグと表現されようか、そうしてその本質は無常である。その儚さゆえ、美しいものは貴い。

などと私がだらだらと冗長な単語を紡いでいる一方で、ゆく川の流れは絶えずしてしかももとの川の流れにあらず、鴨長明は方丈記の冒頭一発なのである。蓋し名文とはこのようなものをいう。話を戻そう。

節(ふし)が必ずしも悪いというわけではないが、木の価値を定める審美眼の一つとして、いかに節が少ないか、という見方がある。これは特に突板においては顕著なのだが、一枚板もまた例外ではない。節がごちゃごちゃ入っているよりは、入っていない材の方が万人受けしやすく、商売の回転も早い。従って私としては、いかに節が出ないかを祈るというのが製材中の作法なのである。

枝分かれまで節のない綺麗な一枚板、中央で85cm

中央で94cm

順調に進んだところで、本日のハイライトらしい1M幅を超える素晴らしい板が取れた。バストゥーンの一枚板で、さしたる欠点もなくここまでの長さと幅とが両立したものを、私はあまり見た記憶がない。まず傑作と呼んで差し支えない逸品である。全長にしてアジアゾウ並、幅は尻尾を伸ばした猫が縦に二匹並んだくらいと言えば物足りないが、ピザーラのLを三枚並べてなお余りあると聞けばその迫力も伝わるであろうか。とはいえ、墨汁を湛えさせた書き初め筆による迷いのない一筆書きのような、でっぷりとしつつもうるさくない木のなりは、見る者に荒々しさよりもどこか凛々しく気品のある感じを与える。やはり立木からも感じていた通り、このバストゥーンは女形である。

思わずヤトミ製材の社長と目を合わせた見事な一枚

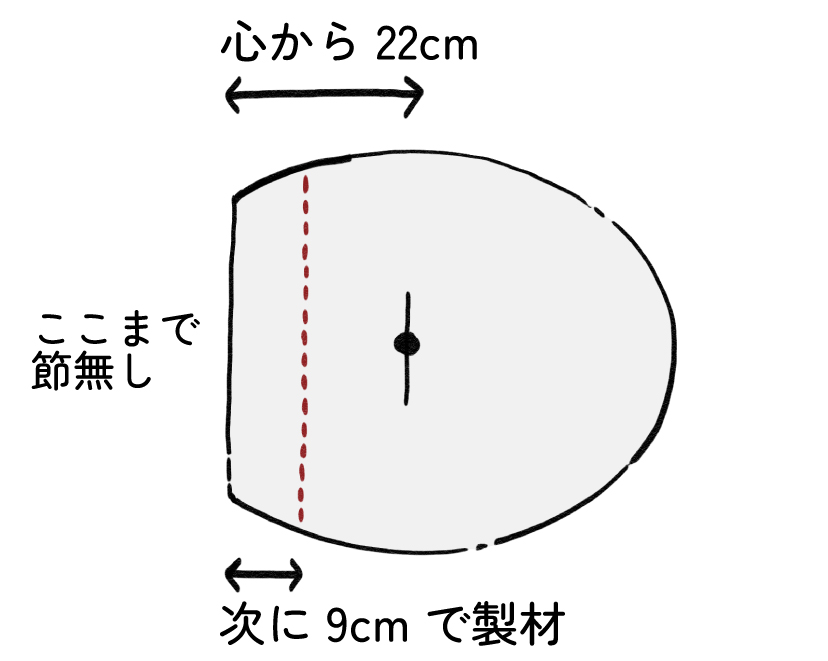

心までの距離は約22cm。あとはここから先、どれだけ節の出ない一枚板が取れるのかが肝となる。この長さ、この幅なので木取りの厚みも9cmまで上げていく。

ところが幸せは長く続かないというのか、続け様の一枚には心の割れが走った。

中央に走る心の割れ

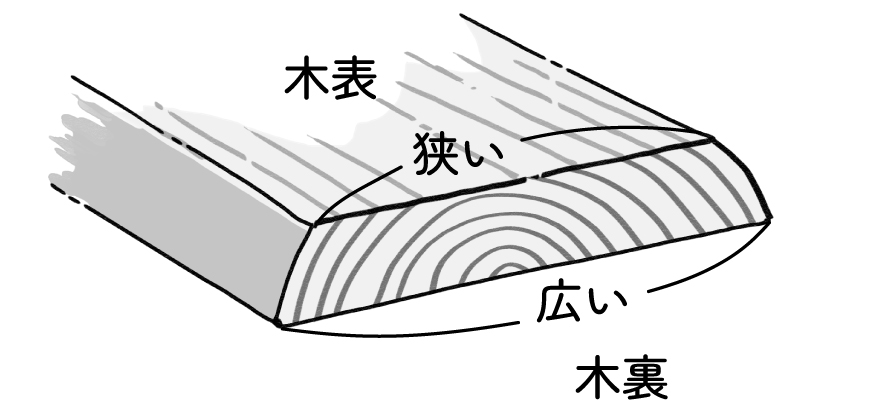

一枚板は、日本では基本的に木表を上にして使用する。木表とは一言で表せば丸太の外側(樹皮に近い側)のことである。丸いものを製材する以上、木表側は常に幅が狭くなる。これが海外へ行くと木裏使いも珍しくない。より広く見せるには木裏使いがよく、この辺りは個々人の好みとなろう。

先ほど取れた板は、木表側には欠点がなく、木裏側に心割れが走っている格好である。家具に用いるに際して、裏側の杢柄までを気にする人は多くないのでまず片面が無地であれば価値が下がることはない。両面に割れが入ると、どちらを表にしても欠点が見えてしまうため選り好みされてしまいがちである。一枚板の製材においては、いかにしていずれか片面には欠点を表出させないか、という点が肝要である。

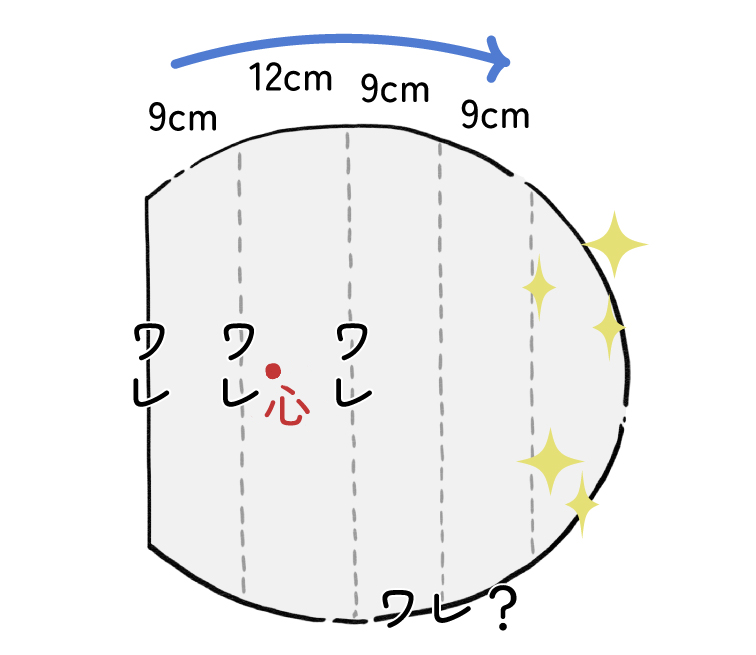

既に心割れが出始めた以上、心までの12cmは確実に割れが続く。なおかつ背側のある程度まで食い込んでいる。腹側で12cmも入っているようでは、背側ではその倍も続くかも知れぬ。ここから先の何枚を割れの犠牲に供し、どこからまた無地の板を取るべく帯鋸を入れるのか。私の見解は下記であった。

まずこれまで通り、9cmの板を取る。割れこそ出たものの、まだ美観を大きく損ねるほどではないのでここはそのまま進む。次いで、心を挟み込むように12cmの厚板を抜く。これは両面に最も強く割れの走る箇所で、どうせ細かく刻んだところで割れの呪縛から逃れることは叶わぬ。そうであればあえて厚めに取ることでこの割れ地獄を一気呵成に駆け抜けたい。潔さが大切である。この厚板はもの次第では一枚板としてではなく、柾目に割り返して販売をかける。そうして再び9cmの板を取る。ここまでいくと木表は心から18cm離れている。ただ、背に食い込む心の深さたるや我々の想像を絶するところがあるのであって、この一枚もまた私は割れの入るものと踏んだ。私が木表側の無地を狙うのは、ズバリ次の9cmである。ここでようやく、青空にはためく日の丸のような、めでたい姿を再び見せてくれるはずである。ただし心から30cm近くも離れるから幅はそこまでつかない。あくまで小綺麗なものが取れるにとどまる。そこまでを製材したら一旦丸太を製材機から外して、長さ方向で二つに切り、あとは短いものを取る。よし、一旦休憩だ。逡巡する思考が一つの結論に到達した。

ジメジメとした六月の湿気が全身にまとわりつく中、私はその倦怠に絡め取られないばかりか、むしろ何かしらの霊験に打たれたかのように冴えていた。右手に掴んだ炭酸水の泡が、ペットボトルの中で執拗に炸裂する気配すら伝わるほどであった。とてつもなく難解な数式を解決できたような気になっていた。しかしながら、さっきから私のやっているのは心から何センチという足し算と引き算の繰り返し、児童算数に過ぎないのであった。

そして、ここに至り私とバストゥーンとの駆け引きは事実上の終わりを迎えた。あとの残りの工程はもう、定められた運命を帯鋸が辿るのみである。大樹バストゥーンの宝物殿の中身は、製材機にかけられるたび徐々に詳らかになると、先のハイライトたる一枚こそが極北に位置する絶頂だったようである。

ひとまず良いものが取れた安堵と、着地の見通しのついたところに気を落ち着けた私は、ヤトミ製材の社長に仕上げの厚みの指示を送ろうと歩を進めた。が、ふとした気紛れか知らん、なんとなく社長に声をかける前に材面の心割れを指でなぞってみた。心割れは板のちょうど真ん中あたりに2Mくらいの長さで走っており、指が入るほどには太くもないがそれなりに深そうである。木柄に目を遣れば、白太の際から中央にかけて、見事な縮み杢がびっしりと詰まっている。板目の構成は、出会い杢や一本のぼりといった見事さはないが、団子杢とは呼ばせない程度の板目が一本、楕円状に伸びていた。

(楕円状……!?)

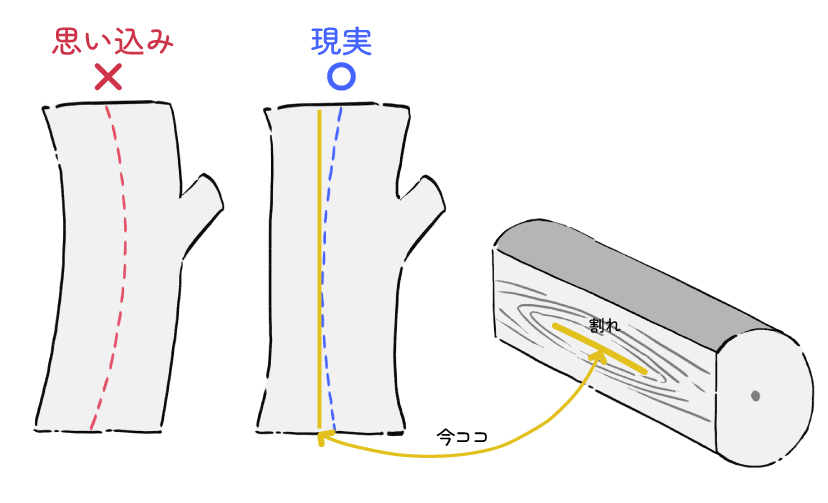

刹那、圧倒的な違和感が私の身を打ち抜いた。今、私は腹側を製材しているのである。腹側ということは、いかなる理をもってしても、目の流れは出会い杢を呈するべきである。ところが目の前にある木目はUFOのように楕円で、付言すれば割れの入り方も妙である。腹側であれば、心の割れは中央ではなくもっと元と末、あるいはいずれかに絡むのが常である。心の軌道から考えれば、中央は一番心から離れているのであって、ここからまず割れ始めるというのは道理が通らない。

(……背が腹で、腹が背なのか!?)

「私が弓なりの木なりから腹と判じた側は枝と根が異常に張っているからそう見えただけで実は背側で、思い込みから錯覚を起こしたに過ぎなかった。そうして材の真ん中あたりに大枝のついた側こそ、腹側だった」

そう仮説を立てると、目の前の杢柄も、割れ方も、全て合点がつく。頭の枝と、埋もれていた根が幹よりも広がっていたものだからはじめこそ出会い杢のふりをしていたけれども、全体があたるようになった頃にはもう、木理は楕円状に伸び、その正体をそっと現していた。今私は背側を製材している。だからこそ舟型に木理が表出するし、心割れも中央から発生する。私が知ったつもりでいたすべては、幻であったのだ。近くに鳳凰座の聖闘士がいたのかもしれぬ。

我に帰ったところで木取りを再考する。現在、本割れまでの距離は12cm。まず9cmを抜く。確実な両面割れの材にはなるが、この程度の割れであれば売り物になる。問題は次の心持ちの一枚である。ここを9cmで製材すると、腹側は確実に割れているが、背側は心から6cm離れるのでもしかしたら無地の板が取れるかもしれない。割れを恐れるのなら心持ちという特性も加味して12cmの厚みで取るのも悪くない。心から9cm離れるので木表側が割れているリスクは一層少ないものとなる。ここで無地が取れたらなかなか良い製品になるに違いない。

A 9cm(両面割れ)+9cm(心持ち、木表無地率・低 木表は心から6cm)

B 9cm(両面割れ)+12cm(心持ち、木表無地率・中 木表は心から9cm)

手堅くB案でいこうと思ったところで、ふと考えた。一枚目は割れが出て当たり前というこの常識をひっくり返すような製材方法はないのか? 思えば、いつでも私を惹きつけてきたのは『革命』という言葉の持つ甘美なる響きであった。

C 12cm(片面割れ、真心につき木裏無地率 低低) +9cm (木表無地率・中 心から9cm離れる)-

あえて本割れそのもので割ってしまおうということである。仮説ではなく、ここで割ったらどうなるのだという疑問がまず起こり、それに対する弁を自身の中で拵えるうち、どうやらこれだという気になった。

発端は、先ほど指でなぞった心割れの出方である。今、台車に載せられたバストゥーンの丸太は、心から12cmのところの断面を見せている。そこにもうあれだけの長さで割れが入っているということは、先に取った立派な板の内側にも、5cm程度は心が封じ込めているように私には思われた。本割れまで12cmを一気に製材してしまえば、およそ17cmの心割れをこれら2枚の板に封じることが叶う。ここまで心が背側に入り込んでいるからには、相当のカーブを描いていると見るのが妥当で、たとえ真心(ましん)で割ったにしても、腹側の大半は心割れを逃れている可能性が低くない。仮に割れていたとしても、例えば5Mのうち元と末の1Mずつで中央は綺麗とか、その程度の出来栄えは、存外に期待できそうなのである。そうなると、他の製材方法では必ず両面割れ材がつきまとうが、C案だけは1枚とて割れ材を産み出さない可能性を孕んでいるのであって、これを選ばない手はない。仮に一発目の12cm材で割れが出ていても、次の一枚は木表側でB案と同じ木理を産むのであるから、私の中に不安な気持ちは無くなった。社長に指示を出して帯鋸を本割れに当てる。

よく切れた帯鋸が適切な速度を保ちながら丸太を通過する時、その音は端正かつ空間に調和的である。夕暮れ時、路傍を掃く箒が地面に擦れるあの音、まな板の上の人参が母の指の間で小気味よく刻まれるあの音、自転車に乗った子供達の帰路につく喧騒を拾ったブロック塀が響かせるあの音。私の命運を分かつこの道筋は、私の生まれるよりも昔、銘木華やかなりし時分の日本の景色にごく自然に溶け込んでいたであろう材木屋の製材の音と寸分の違いもなく、厳かな調子で奏でられた。製材機がジリジリと大鋸屑を散らすばかりが音楽であった。

そうして私が肝を据えた木材12cmは、残りの心割れを限界まで己の内側へ引き受けた上に完璧な涼しい顔で美を体現した。ほとんどの割れが見受けられない。しかも新たに二本の角すら携えたではないか。威風堂々たる一枚板の佇まいに、私とハンドルマンの社長は思わず目を合わせた。そうして今度は材面に目を落とすと、完全に心割れが封じ込められていることを確かめ、偉業の達成に歓喜の声を上げたのであった。全長5.9M、最大幅1.4M、心割れほぼ無し。文句のない威容である。「聖人出づると雖も、一語を挿むこと能わざるべし」とは正宗白鳥が日本文学史上の大傑作『春琴抄』に送った賛辞であるが、私はこの銘木の有する圧倒的な美に対して、同様の感を禁じ得なかった。暗いところを抜けると世界がガラリ異なったという雪国やロンダルキアでお馴染みのトンネル表現は、心をさかいに表情が一変する木材にも通ずるものがあった。目まぐるしい転調ぶりに、私は初めてキングクリムゾンを聴いた時のことを思い出した。

そして、すっきりとした様相から女形であると見越していたバストゥーンが、心を境に突如として角を生やして男形に変貌するというその両性具有性は、プラトーンが『饗宴』において説いたアンドロギュヌス的調和を、世阿弥の『風姿花伝』に描かれた幽玄なる観念を、つまり性差や二項対立がそれらを超越して結び直される霊性の美を、そうしてそれら観念の文化的実践であるグラムロックや権力者による少年愛の帝国を、私に想起させずにはいられなかった。

ここから先、もともと私の頭では、あとの半分は大枝が邪魔をして心の食い込みも深いことから長いまま抜くのは不可能につき、半分にちょん切って短い板を取っていくという目論見であった。ところが、腹が背で背が腹というとんでもない見込み違いがゆえ、良い方向に事態が転がりもっとこの身を喰えることが分かった以上、私の製材は限界まで長いままの一枚板を取ることに執心した。幸いなことには、大枝は内側にほとんどいささかの影響も及ぼしておらず、結果曹操孟徳が手にしてぼやいた『鶏肋』とは或いはこんな形状であったろうかというほどに骨めいたところまで肉を抜くことに成功した次第である。まず、完全にやり切ったと言い切れる製材となった。

木の骨

……自分で釣った魚がひとしお美味いように、私にはこの自ら製材したバストゥーンが愛おしくてたまらない。人に見せることで売れてしまうくらいなら、いっそ陽の光も一切当たらぬ深窓に追いやって、自分だけの一枚板にしたい。そのうちに売り頃を逃して朽ちたり割れたりしてしまおうとも、古今未曾有の品物を自分だけが所有しているのだという独占欲のまっとうが、利益以上の価値に思えて仕方ない。過保護な親、束縛の度を超えた男による偏愛とは畢竟このような境地かも知れぬ。私はこの一枚板を自宅のテーブルにしたい。ところがリビングを完全に制圧してなお余りある300kg超の特大テーブルともなると、まずは浅間山荘のように破壊の鉄球で我が家の壁を完全粉砕しないことにはぜんぜん入らないのであった。

あまりにも崇高なる美そのものを前にしたら、堕ちることすら厭わない、オスカーワイルドめいた耽美主義的な木材崇拝が行き着く先はキャッシュフローの圧迫であり、倉庫の混雑である。売るために買ってきたものを勿体ぶって売らない道理があってたまるか。ただ、私はかくも美しい製品が生み出されるたび、常に案じてしまうのである。この先、これ以上に素晴らしい製品に巡り合う可能性を、誰も私に対して約束してくれるわけではない。されば私はなぜみすみすこれを売らねばならないのか。もっと良い製品に巡り合ってから売るのでも、遅くはないではないか……。

そのようにして売り手すら幻惑させる魔性の美こそ、木材の有する貴い価値の正体に違いないのである。

-完-