BLOG

実録 バストゥーン ー2ー

2 製材

あれから約一年が経った。かのバストゥーンは、しばらく海の底に沈めてあったところ、つい先ごろ再び陸上に引き上げると、丸太では売らずに自ら製材する運びとなった。

丸太を海中に保管するというのは世間にあまり馴染みのない話かもしれないが、そもそも丸太は見た目こそいかめしいけれども内部にはたっぷりの栄養やら水分やらを蓄えた『なまもの』である。空気との接触が酸化を、太陽の紫外線が割れや変色を引き起こす。陸にそのまま放置されると、こちらの思惑以上に劣化を急かされるのである。これに対して水底となれば酸素からも太陽光からも逃げられるというので特に突板用材をはじめとする高価格帯の原木については水中保管を行う会社が少なくない。

一方で、水没期間が長すぎると色が変わってしまう材種もある。殊にウォールナットにおいては、紫がかった独特の色味が海中に溶出してしまうことで灰色だの黄色だのといった味気ない色彩に褪せてしまう。あまり長きにわたる水没もまた、樹種によっては良くない。

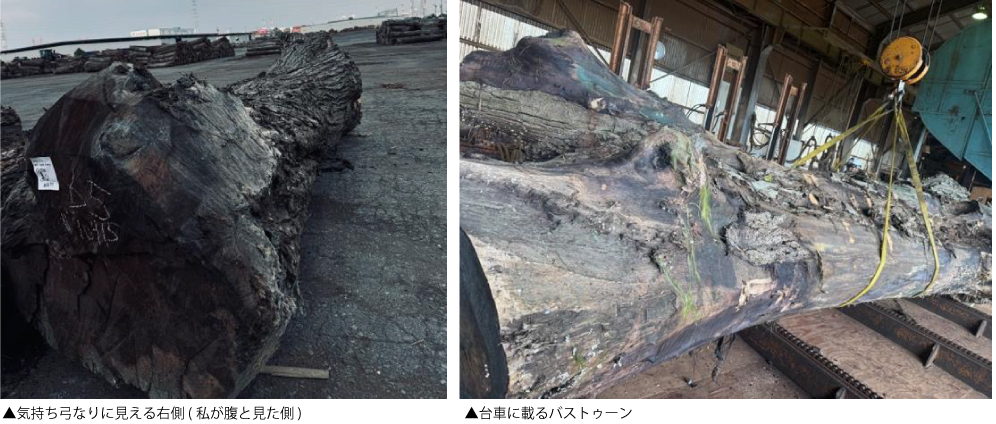

これだけ大きな原木は自社の製材機には入らないので、このたびの銘木・バストゥーンの威容を解き明かす大事業は、ふだんから原木の水中保管を委託している愛知県のヤトミ製材さんにて行った。

それにしても、かつて真夏の陽光を浴びながら艶々とした緑の髪を肩になびかせ、海向こうの大陸にひときわ己の白さを強調しながらたおやかにその枝を伸ばしていた樹木界の虞美人は、今やすっかり枝を打たれ砂浜に打ち上げられた鯨の死骸のように、巨躯一つで横たわっていた。懸念されたねじれは、ひどい寝相の猫や昇竜拳(それも強)を連想させるあたりもはや螺旋である。余計なところにえらい勢いで飛び出る一本の大枝が、製材時の台車への座りを邪魔するように思われた。小口を見れば白太はもちもちの大福の断面のように分厚く、三又の頭はばかみたいに開いており、本割れも扁平の狭い方へ走っている。こうであって欲しいという理想の全て、逆を取られた。立木に見た夢の幻影は儚く霧散し、厳しい現実だけが眼前に残されたような気がした。

ただ、土中深くに埋もれた根が丁寧に切り出されたことで、材長は想定よりも長く5Mを超えていた。とにかく、初めて見たその日から図体は圧巻なのであり、それは一枚板に求められる重大な資質である。でかいだけ? 結構じゃないか。

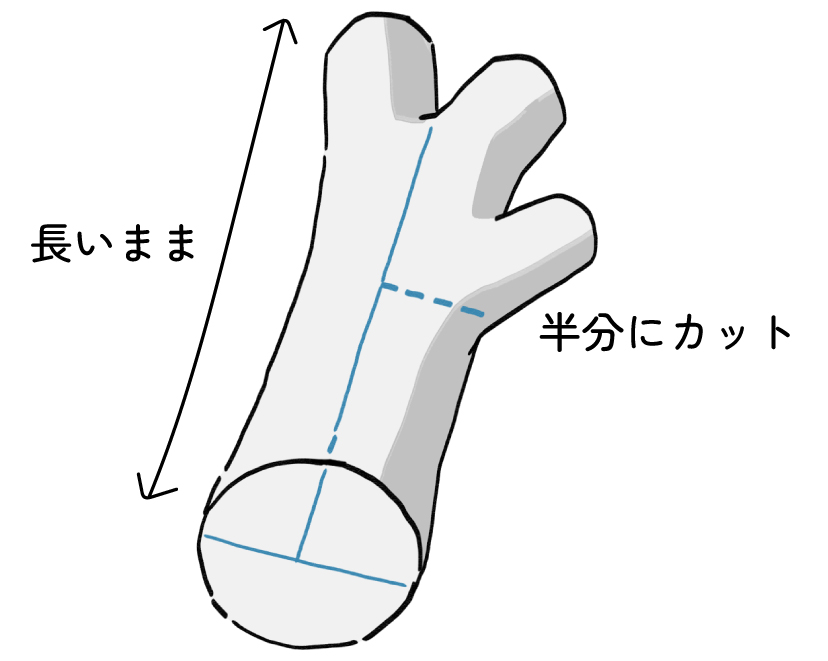

製材するにおいてまず考えるのは、この丸太を長いまま製材するか、どこかでカットしてしまうか、いわゆる玉切りの有無である。せっかくここまで長くて太いのだからできればそのままで製材したい。ところが、くの字の曲者を長いまま製材しても、まともな一枚板にはならない。歩留を優先するのか、それとも大きな板を一枚でも取ることを優先するのか、或いは、いやしかし……、そんなことを頭の中で云々してこね回すのが、この段階ならではの懊悩でありまた愉悦と言えよう。苦しみながら悦ぶところに尊い価値の存する木材道は、ともすればヘルレイザーにおいてセノバイトが求道した苦痛の果ての究極の快楽というバタイユじみた思想に与するのかもしれない。どうりでこの業界は人材難に喘ぐわけである。

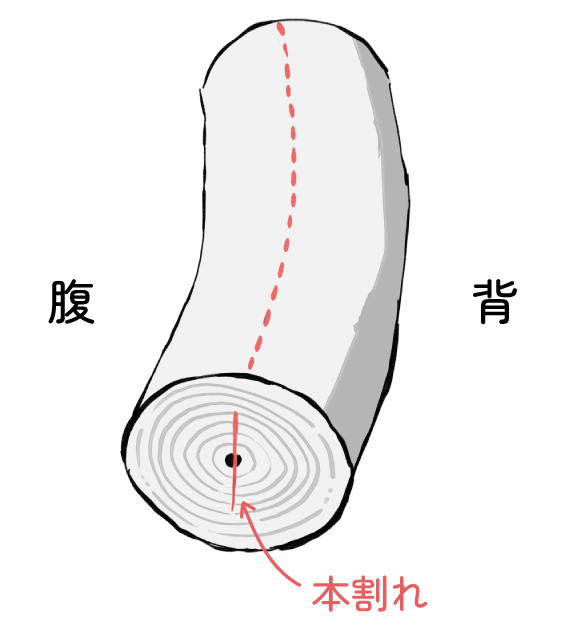

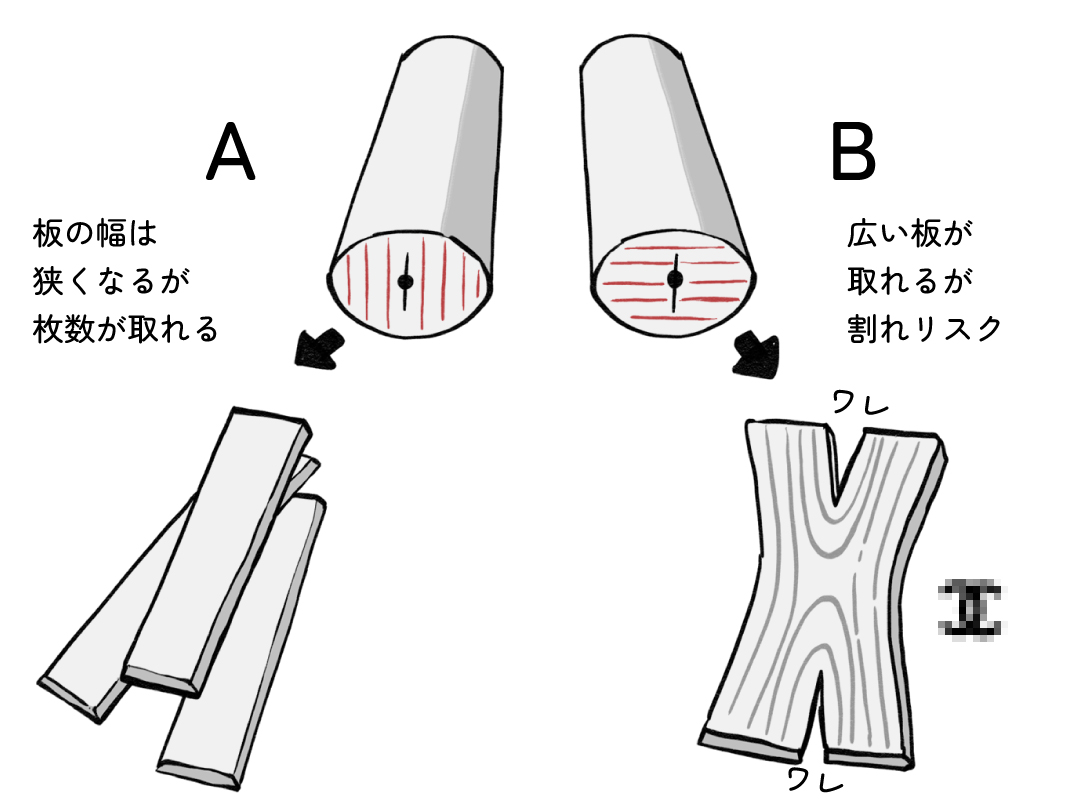

玉切りの際、同時に考えるのは帯鋸をどの角度で入れるのかであり、それは本割れの確認でもある。本割れとは、丸太の断面に見える心を通って入る割れのことで、ほとんどすべての丸太にはこの宿命の亀裂が走っている。『およそいかなる丸太においても本割れを無視することなかれ』製材を語る書の冒頭にまず記される金言であり、例外はない。親と本割れには逆らうなという意の諺が今日に至るまで存在しないのは、我々業界人の幾世紀にも渡るフォークロアへの怠慢と言うほかない。犬が歩いて棒に当たるのは、犬がよそ見をしてそこらにある棒切れにうっかりぶつかるなどという幻の名場面に端を発したのではなく、意味もなくうろうろしている野良犬が近づいてきたら棒でぶん殴ることが常であった江戸時代のかるたに由来していたはずである。今では動物虐待と呼ばれてしまうこのような行いも、当時は大衆の支持を得ていた。そう思えば人間の倫理観などたったの百年やそこらであっちからこっちへと極端に振り切れてしまうもので、そんな頼りないものを後生大事にするよりは、樹木の揺るぎなさにもう少し感銘を受けても良いのではないだろうか。

この本割れは基本、木の背と腹を分けるように入っている。木というものは遠目には通直を装っていてもよく見れば必ずうっすらと曲がっている。これを背の曲がった人間の胴体に例えて曲がりの内側を腹と呼び、外側を背と呼ぶ。広葉樹における背は、材自体は素直な反面、節が出やすい。対して腹側は節こそ少ないが応力がかかるため狂いや反りが強い。木材の狂いは我々の業界では『アテ』と呼ばれている。顕微鏡を覗くと、アテ材は細胞の形状も配列もガチャ歯のように歪で、結合水の抜け切ったところでガタガタになるであろうことがよく分かる。

このバストゥーンは、狭い方で1.1M、広い方で1.4M程度の直径である。本割れは、狭い方に走っている。割れを無視した方が幅の広い板を取れることには疑いないが、無理な製材が祟って乾燥時に本割れが進行してシャネルのロゴのように上下から裂けてしまうような悪しき結末も数知れず見てきた。山っ気の強い人であれば或いは異なる選択をしたかも知れないが、こういう時に出るのが性格で、私の人生に絶大なる影響を与えてきたのは、藤子・F・不二雄、ダウンタウン、アントニオ猪木、怪物ロナウド、ビートルズ、みうらじゅん、水木しげる、谷崎潤一郎、三島由紀夫、ハリウッド・ザコシショウ(幼少期からの時系列)というわけで、王道をゆくまことの天才のみを絶えず愛してきた。であるから私は定石に従い、本割れに沿って製材をすることにした。

木なりから私は、大きな枝の出ている側を背、そうでない側を腹であると踏んだ。これは、節の出やすい背側に大枝が伸びやすいのが広葉樹の道理であるのと、無節の側が真っ直ぐのようでいてわずかに弓なりになっている形状から、そう判じた次第である。大枝が邪魔をして製材機に入らないため、50cmほどをチェーンソーでカットして後、満を持して送材車に載せた。

さていよいよ製材が始まる。まず、台車に乗せて帯鋸の通るラインに元末の心を合わせる。元とは丸太の根っこ側、末とは枝葉の側を指す。基本的に樹木は根に近いほど太く、高く伸びるにつれ細くなっている。先人が樹木の形状にその着想を得たのか私は知らないけれども、ブリューゲルの描いたバベルの塔も、あるいはギザの大ピラミッドも荷重と圧力の分散の道理にかなって尖形である。ブルドーザーやショベルカーがサイや首の長い恐竜あたりを彷彿とさせるように、私たち人間には意図せずして我々よりも優れたる生物を模す造形感覚がそなわっているのかもしれない。

私の見立てでは、この丸太の腹側はある程度通直なので長いまま製材ができるが、背側は湾曲気味でそのまま製材したら真ん中に心の割れが食い込んで歩留が悪すぎるように思われた。従って、まず腹側だけを長いまま製材し、心に到達したところで背側を半分に切って、改めて短い一枚板を二つ取りすることとした。

はじめは元と末の出張った箇所を少しずつ落としながら帯鋸を入れる。徐々に全体にあたりはじめたところで厚みの指示を送る。バストゥーンは白太が深く、ちょっと挽いてみたところではなかなか赤身が出てこない。

通例、一枚板の幅は90cmあればまず上等とされ、1Mを超える材は一つ見上げたところに位置する羨望の対象である。とはいえ70〜80cm台でも、一般的な住居であればダイニングテーブルに用いるにはまず十分な広さである。それ以下の材は、用途に応じて二枚はぎのブックマッチにしたり、カウンターに用いたりとさまざまである。何度か材を擦るうち、ようやっと赤身の幅がついてきたかなとメジャーを当ててみると既に80cmに迫るところで、白太が深いせいか実際よりも細く見えていたのであった。

見た目に反して既に中央で78cmの幅がついている

ところでさっきから白太白太と言うのは、『しらた』のことである。大抵の木材は、白太と赤身から構成されている。白太は樹木全体に水と栄養を運ぶ役割を果たしており、対して赤身は虫や黴に負けない強度を保つためタンニンやフェノール類、油脂分を強く有する。丸太の小口の断面を見ると、外周は白く中身は色が濃く、肉まんの皮と餡のような見た目になっている。脂肪と筋肉の関係を想像しても分かりやすい。

樹木は内側ではなく外側が成長するので、樹皮をめくればたちまち現われる白太は、最もみずみずしく若い部位である。この、幹の比率で言えば三割にも満たぬ白太という若人は、残りの七割以上を占める老年の赤身がただ何もせずゴロゴロしている一方で土壌から樹木全体に色々のものを運ぶべく日々奮闘している。そう聞けば少子化社会のもたらす先進国の末路のようであるが、樹木は人間のように経済困窮の責を世代間対立に仕立て上げるような愚かさをそなえてはいない。この白太、傍目には汗水垂らして一番苦労しているように映るけれども、反面いかにも若者らしく繊細で外部からの刺激に脆く、少しのことで病に苛まれるなど神経質なところがある。対して老人たる赤身は確かに何もしないが、その鈍感さゆえ逆に何もさせない。木材は、細胞内の代謝活動が停止すると、そこに残された糖やデンプンが化学変化を起こし細胞壁や細胞間隙に沈着してゆく。そうしてかつて白太であったものが赤身へと転身する。この赤身は虫や黴もちょっとやそっとではその牙城を崩すこと叶わぬ強さを誇る。それがため数多の生物が生存を賭してはしのぎを削り合う大自然の只中にあっても、数百年数千年という樹木以外が全くついてこられない途方もなく長いサイクルの中で、その身を滅ぼすどころかますます幹を太らせ枝葉を伸ばし、以てそこに寄り添う全ての生命の母とも呼ぶべき総意の器たる大樹となりおおせるわけである。

万事に慌ただしい現代人も、たまにはスマホから目を離して、あるいは目を離さずともスマホの動画を一旦消して『希少』『木材』『銘木』『マルケイ』『DEEP WOOD』など検索をかけつつ高価な木材と安価な木材とを交互にじっくり見比べてみると、どうやらそこには優劣とも呼び難いが何らかの差異が、そうしてたまに目にする凄みのある珍しい木目には、一回性の美が宿っているらしいことを発見するであろう。水切り石に広がる水面の波紋、岩壁に白い飛沫をあげる波濤、はごろもフーズのCM、水は時に玉となり波となり渦となり、一定の再現性を持ちつつも絶えずその姿を変えてゆく。これこそ自然界にのみそなわる『ゆらぎ』に他ならず、木理もまたその『ゆらぎ』によって美しい。『ゆらぎ』とは、誠実と裏切りとの間断なき反復である。現代ではハイゼンバグと表現されようか、そうしてその本質は無常である。その儚さゆえ、美しいものは貴い。

などと私がだらだらと冗長な単語を紡いでいる一方で、ゆく川の流れは絶えずしてしかももとの川の流れにあらず、鴨長明は方丈記の冒頭一発なのである。蓋し名文とはこのようなものをいう。話を戻そう。

節(ふし)が必ずしも悪いというわけではないが、木の価値を定める審美眼の一つとして、いかに節が少ないか、という見方がある。これは特に突板においては顕著なのだが、一枚板もまた例外ではない。節がごちゃごちゃ入っているよりは、入っていない材の方が万人受けしやすく、商売の回転も早い。従って私としては、いかに節が出ないかを祈るというのが製材中の作法なのである。

枝分かれまで節のない綺麗な一枚板、中央で85cm

中央で94cm

順調に進んだところで、本日のハイライトらしい1M幅を超える素晴らしい板が取れた。バストゥーンの一枚板で、さしたる欠点もなくここまでの長さと幅とが両立したものを、私はあまり見た記憶がない。まず傑作と呼んで差し支えない逸品である。全長にしてアジアゾウ並、幅は尻尾を伸ばした猫が縦に二匹並んだくらいと言えば物足りないが、ピザーラのLを三枚並べてなお余りあると聞けばその迫力も伝わるであろうか。とはいえ、墨汁を湛えさせた書き初め筆による迷いのない一筆書きのような、でっぷりとしつつもうるさくない木のなりは、見る者に荒々しさよりもどこか凛々しく気品のある感じを与える。やはり立木からも感じていた通り、このバストゥーンは女形である。

思わずヤトミ製材の社長と目を合わせた見事な一枚

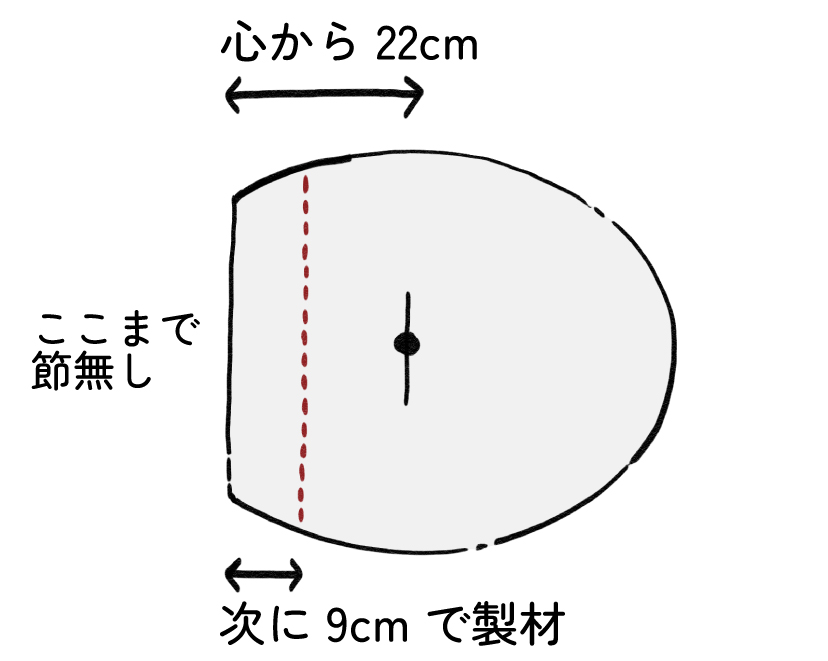

心までの距離は約22cm。あとはここから先、どれだけ節の出ない一枚板が取れるのかが肝となる。この長さ、この幅なので木取りの厚みも9cmまで上げていく。

ところが幸せは長く続かないというのか、続け様の一枚には心の割れが走った。

中央に走る心の割れ

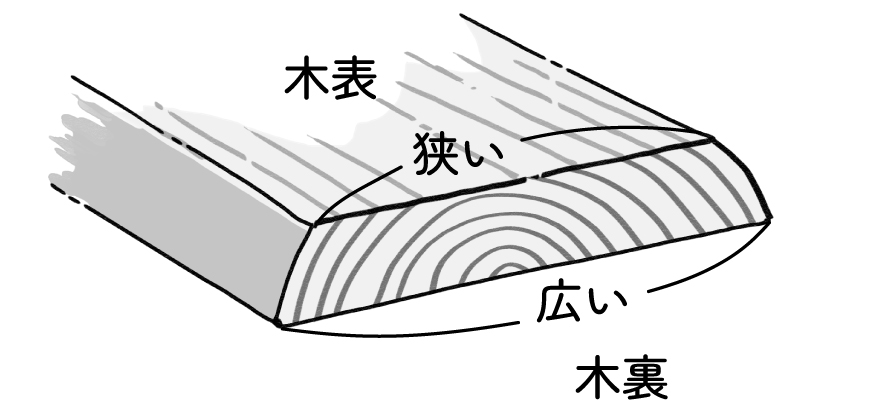

一枚板は、日本では基本的に木表を上にして使用する。木表とは一言で表せば丸太の外側(樹皮に近い側)のことである。丸いものを製材する以上、木表側は常に幅が狭くなる。これが海外へ行くと木裏使いも珍しくない。より広く見せるには木裏使いがよく、この辺りは個々人の好みとなろう。

先ほど取れた板は、木表側には欠点がなく、木裏側に心割れが走っている格好である。家具に用いるに際して、裏側の杢柄までを気にする人は多くないのでまず片面が無地であれば価値が下がることはない。両面に割れが入ると、どちらを表にしても欠点が見えてしまうため選り好みされてしまいがちである。一枚板の製材においては、いかにしていずれか片面には欠点を表出させないか、という点が肝要である。

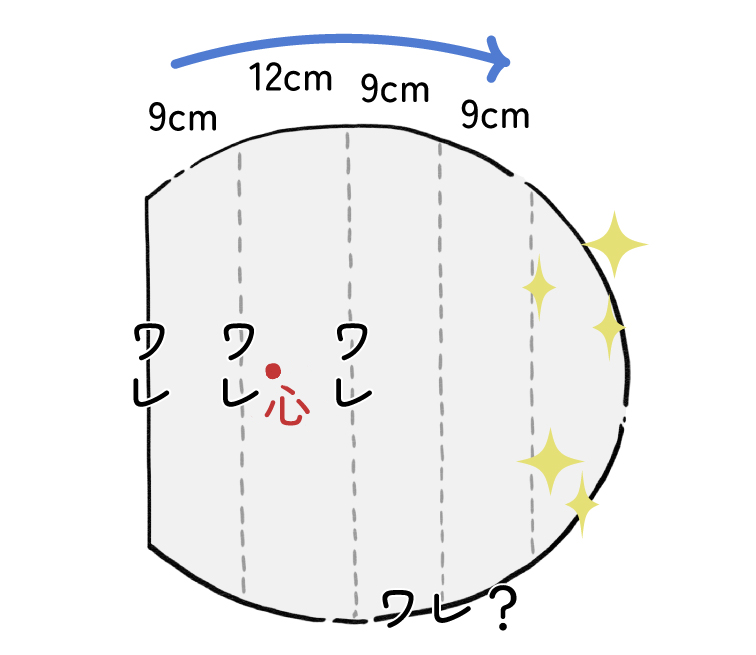

既に心割れが出始めた以上、心までの12cmは確実に割れが続く。なおかつ背側のある程度まで食い込んでいる。腹側で12cmも入っているようでは、背側ではその倍も続くかも知れぬ。ここから先の何枚を割れの犠牲に供し、どこからまた無地の板を取るべく帯鋸を入れるのか。私の見解は下記であった。

まずこれまで通り、9cmの板を取る。割れこそ出たものの、まだ美観を大きく損ねるほどではないのでここはそのまま進む。次いで、心を挟み込むように12cmの厚板を抜く。これは両面に最も強く割れの走る箇所で、どうせ細かく刻んだところで割れの呪縛から逃れることは叶わぬ。そうであればあえて厚めに取ることでこの割れ地獄を一気呵成に駆け抜けたい。潔さが大切である。この厚板はもの次第では一枚板としてではなく、柾目に割り返して販売をかける。そうして再び9cmの板を取る。ここまでいくと木表は心から18cm離れている。ただ、背に食い込む心の深さたるや我々の想像を絶するところがあるのであって、この一枚もまた私は割れの入るものと踏んだ。私が木表側の無地を狙うのは、ズバリ次の9cmである。ここでようやく、青空にはためく日の丸のような、めでたい姿を再び見せてくれるはずである。ただし心から30cm近くも離れるから幅はそこまでつかない。あくまで小綺麗なものが取れるにとどまる。そこまでを製材したら一旦丸太を製材機から外して、長さ方向で二つに切り、あとは短いものを取る。よし、一旦休憩だ。逡巡する思考が一つの結論に到達した。

ジメジメとした六月の湿気が全身にまとわりつく中、私はその倦怠に絡め取られないばかりか、むしろ何かしらの霊験に打たれたかのように冴えていた。右手に掴んだ炭酸水の泡が、ペットボトルの中で執拗に炸裂する気配すら伝わるほどであった。とてつもなく難解な数式を解決できたような気になっていた。しかしながら、さっきから私のやっているのは心から何センチという足し算と引き算の繰り返し、児童算数に過ぎないのであった。

そして、ここに至り私とバストゥーンとの駆け引きは事実上の終わりを迎えた。あとの残りの工程はもう、定められた運命を帯鋸が辿るのみである。大樹バストゥーンの宝物殿の中身は、製材機にかけられるたび徐々に詳らかになると、先のハイライトたる一枚こそが極北に位置する絶頂だったようである。

ひとまず良いものが取れた安堵と、着地の見通しのついたところに気を落ち着けた私は、ヤトミ製材の社長に仕上げの厚みの指示を送ろうと歩を進めた。が、ふとした気紛れか知らん、なんとなく社長に声をかける前に材面の心割れを指でなぞってみた。心割れは板のちょうど真ん中あたりに2Mくらいの長さで走っており、指が入るほどには太くもないがそれなりに深そうである。木柄に目を遣れば、白太の際から中央にかけて、見事な縮み杢がびっしりと詰まっている。板目の構成は、出会い杢や一本のぼりといった見事さはないが、団子杢とは呼ばせない程度の板目が一本、楕円状に伸びていた。

(楕円状……!?)

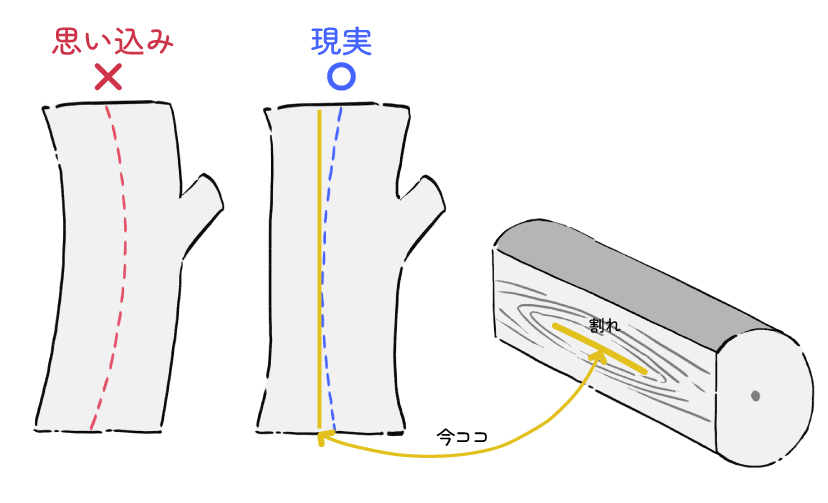

刹那、圧倒的な違和感が私の身を打ち抜いた。今、私は腹側を製材しているのである。腹側ということは、いかなる理をもってしても、目の流れは出会い杢を呈するべきである。ところが目の前にある木目はUFOのように楕円で、付言すれば割れの入り方も妙である。腹側であれば、心の割れは中央ではなくもっと元と末、あるいはいずれかに絡むのが常である。心の軌道から考えれば、中央は一番心から離れているのであって、ここからまず割れ始めるというのは道理が通らない。

(……背が腹で、腹が背なのか!?)

「私が弓なりの木なりから腹と判じた側は枝と根が異常に張っているからそう見えただけで実は背側で、思い込みから錯覚を起こしたに過ぎなかった。そうして材の真ん中あたりに大枝のついた側こそ、腹側だった」

そう仮説を立てると、目の前の杢柄も、割れ方も、全て合点がつく。頭の枝と、埋もれていた根が幹よりも広がっていたものだからはじめこそ出会い杢のふりをしていたけれども、全体があたるようになった頃にはもう、木理は楕円状に伸び、その正体をそっと現していた。今私は背側を製材している。だからこそ舟型に木理が表出するし、心割れも中央から発生する。私が知ったつもりでいたすべては、幻であったのだ。近くに鳳凰座の聖闘士がいたのかもしれぬ。

我に帰ったところで木取りを再考する。現在、本割れまでの距離は12cm。まず9cmを抜く。確実な両面割れの材にはなるが、この程度の割れであれば売り物になる。問題は次の心持ちの一枚である。ここを9cmで製材すると、腹側は確実に割れているが、背側は心から6cm離れるのでもしかしたら無地の板が取れるかもしれない。割れを恐れるのなら心持ちという特性も加味して12cmの厚みで取るのも悪くない。心から9cm離れるので木表側が割れているリスクは一層少ないものとなる。ここで無地が取れたらなかなか良い製品になるに違いない。

A 9cm(両面割れ)+9cm(心持ち、木表無地率・低 木表は心から6cm)

B 9cm(両面割れ)+12cm(心持ち、木表無地率・中 木表は心から9cm)

手堅くB案でいこうと思ったところで、ふと考えた。一枚目は割れが出て当たり前というこの常識をひっくり返すような製材方法はないのか? 思えば、いつでも私を惹きつけてきたのは『革命』という言葉の持つ甘美なる響きであった。

C 12cm(片面割れ、真心につき木裏無地率 低低) +9cm (木表無地率・中 心から9cm離れる)-

あえて本割れそのもので割ってしまおうということである。仮説ではなく、ここで割ったらどうなるのだという疑問がまず起こり、それに対する弁を自身の中で拵えるうち、どうやらこれだという気になった。

発端は、先ほど指でなぞった心割れの出方である。今、台車に載せられたバストゥーンの丸太は、心から12cmのところの断面を見せている。そこにもうあれだけの長さで割れが入っているということは、先に取った立派な板の内側にも、5cm程度は心が封じ込めているように私には思われた。本割れまで12cmを一気に製材してしまえば、およそ17cmの心割れをこれら2枚の板に封じることが叶う。ここまで心が背側に入り込んでいるからには、相当のカーブを描いていると見るのが妥当で、たとえ真心(ましん)で割ったにしても、腹側の大半は心割れを逃れている可能性が低くない。仮に割れていたとしても、例えば5Mのうち元と末の1Mずつで中央は綺麗とか、その程度の出来栄えは、存外に期待できそうなのである。そうなると、他の製材方法では必ず両面割れ材がつきまとうが、C案だけは1枚とて割れ材を産み出さない可能性を孕んでいるのであって、これを選ばない手はない。仮に一発目の12cm材で割れが出ていても、次の一枚は木表側でB案と同じ木理を産むのであるから、私の中に不安な気持ちは無くなった。社長に指示を出して帯鋸を本割れに当てる。

よく切れた帯鋸が適切な速度を保ちながら丸太を通過する時、その音は端正かつ空間に調和的である。夕暮れ時、路傍を掃く箒が地面に擦れるあの音、まな板の上の人参が母の指の間で小気味よく刻まれるあの音、自転車に乗った子供達の帰路につく喧騒を拾ったブロック塀が響かせるあの音。私の命運を分かつこの道筋は、私の生まれるよりも昔、銘木華やかなりし時分の日本の景色にごく自然に溶け込んでいたであろう材木屋の製材の音と寸分の違いもなく、厳かな調子で奏でられた。製材機がジリジリと大鋸屑を散らすばかりが音楽であった。

そうして私が肝を据えた木材12cmは、残りの心割れを限界まで己の内側へ引き受けた上に完璧な涼しい顔で美を体現した。ほとんどの割れが見受けられない。しかも新たに二本の角すら携えたではないか。威風堂々たる一枚板の佇まいに、私とハンドルマンの社長は思わず目を合わせた。そうして今度は材面に目を落とすと、完全に心割れが封じ込められていることを確かめ、偉業の達成に歓喜の声を上げたのであった。全長5.9M、最大幅1.4M、心割れほぼ無し。文句のない威容である。「聖人出づると雖も、一語を挿むこと能わざるべし」とは正宗白鳥が日本文学史上の大傑作『春琴抄』に送った賛辞であるが、私はこの銘木の有する圧倒的な美に対して、同様の感を禁じ得なかった。暗いところを抜けると世界がガラリ異なったという雪国やロンダルキアでお馴染みのトンネル表現は、心をさかいに表情が一変する木材にも通ずるものがあった。目まぐるしい転調ぶりに、私は初めてキングクリムゾンを聴いた時のことを思い出した。

そして、すっきりとした様相から女形であると見越していたバストゥーンが、心を境に突如として角を生やして男形に変貌するというその両性具有性は、プラトーンが『饗宴』において説いたアンドロギュヌス的調和を、世阿弥の『風姿花伝』に描かれた幽玄なる観念を、つまり性差や二項対立がそれらを超越して結び直される霊性の美を、そうしてそれら観念の文化的実践であるグラムロックや権力者による少年愛の帝国を、私に想起させずにはいられなかった。

ここから先、もともと私の頭では、あとの半分は大枝が邪魔をして心の食い込みも深いことから長いまま抜くのは不可能につき、半分にちょん切って短い板を取っていくという目論見であった。ところが、腹が背で背が腹というとんでもない見込み違いがゆえ、良い方向に事態が転がりもっとこの身を喰えることが分かった以上、私の製材は限界まで長いままの一枚板を取ることに執心した。幸いなことには、大枝は内側にほとんどいささかの影響も及ぼしておらず、結果曹操孟徳が手にしてぼやいた『鶏肋』とは或いはこんな形状であったろうかというほどに骨めいたところまで肉を抜くことに成功した次第である。まず、完全にやり切ったと言い切れる製材となった。

木の骨

……自分で釣った魚がひとしお美味いように、私にはこの自ら製材したバストゥーンが愛おしくてたまらない。人に見せることで売れてしまうくらいなら、いっそ陽の光も一切当たらぬ深窓に追いやって、自分だけの一枚板にしたい。そのうちに売り頃を逃して朽ちたり割れたりしてしまおうとも、古今未曾有の品物を自分だけが所有しているのだという独占欲のまっとうが、利益以上の価値に思えて仕方ない。過保護な親、束縛の度を超えた男による偏愛とは畢竟このような境地かも知れぬ。私はこの一枚板を自宅のテーブルにしたい。ところがリビングを完全に制圧してなお余りある300kg超の特大テーブルともなると、まずは浅間山荘のように破壊の鉄球で我が家の壁を完全粉砕しないことにはぜんぜん入らないのであった。

あまりにも崇高なる美そのものを前にしたら、堕ちることすら厭わない、オスカーワイルドめいた耽美主義的な木材崇拝が行き着く先はキャッシュフローの圧迫であり、倉庫の混雑である。売るために買ってきたものを勿体ぶって売らない道理があってたまるか。ただ、私はかくも美しい製品が生み出されるたび、常に案じてしまうのである。この先、これ以上に素晴らしい製品に巡り合う可能性を、誰も私に対して約束してくれるわけではない。されば私はなぜみすみすこれを売らねばならないのか。もっと良い製品に巡り合ってから売るのでも、遅くはないではないか……。

そのようにして売り手すら幻惑させる魔性の美こそ、木材の有する貴い価値の正体に違いないのである。

-完-

実録 バストゥーン ー1ー

虫の音響く秋ともなれば、花粉症のおさまる翌春までというもの、陸路空路の片道二十時間からをかけてはるばるアメリカ中西部まで赴いては、ホワイトオークだのウォールナットだのといった自社突板製品の中で大きな比重を占める北米産の原木を買い付けに回るのが常である。

そのかたわら、稀に西海岸へ行くことがある。目的は、クラロウォールナットである。カリフォルニアの強い陽光を浴びて育ったこの材は、瘤杢、縮み杢といった希少な木理を抱き、艶かしいほどの美しさを湛えている。大きなものになると直径で1Mをゆうに超え、その迫力と美しさから一枚板市場でも見た目と価格双方において威容を誇る。

私が丸太の検品を行ったあの日は四十度を超える熱暑で、手に持ったコカコーラもたちまち湯立つような馬鹿げた灼熱の只中にあった。

土場には、でっぷりとした体躯のクラロが立ち並んでいる。見比べれば一本一本がその姿を異とするけれども、ひとたび目が合えばそれらのどれもが我こそが優れているのだと威張ってきそうな、前のめりの迫力をそなえている。そこにしか取り柄のないボディビルダーや特別な乗り物の操縦士が、己の肉体や肩書きをひけらかした際に「凄いですね」の二言目を期するが如く、クラロたちもまた己の唯一他よりも優れたる『逞しさ』において、見る者の感心を得たがっているように思われた。

検品の折、たまに吹き荒ぶ容赦のない風に土場の砂煙が舞うと、べっとりと汗に濡れた顔面全体が、きなこをまぶされた餅のように砂で包まれる。もはやガスコンロの弱火となら良い勝負ではなかろうかという猛烈な陽射しを浴びながら、だくだくとした汗の塩気に日焼けた肌を刺される。頭頂にとめどなく芽吹く汗の粒と粒とが次々と合わさってやがて大きな飛沫になると、ぷよぷよの大連鎖のように止まらぬ滝となって額をダラダラと垂れてきて、その塩辛さに目が開けられない。首から上の汁感が、絶えずアロエの断面みたいになっている。

このように、人よりもずいぶん汗が顔中に滴るのは全て、私に毛髪がないからに他ならないのであったが、砂塵と塩気とが織りなす一連の不快は、眼前のクラロから木材にそなわるべき一切の繊細さを奪い、硬い糞のような頑固さだけを残した。やれこの丸太は目が寄っているだの、これは一見良いが地面に膝をついて丸太の裏側をよく覗くと雷に当てられたような縫い傷があるだの、意地の悪い評論をぶちながら良し悪しを勘定していたところが、どれもただの木に見えてきた。

私は保険や株を扱う人、あるいは土地の相場師などが各々の商材を仕入れるに際してどのような判断基準や悩みを抱えているものやら、その真奥については畑違いなので知る由もない。けれども、およそ商いとは飽きないである。考えに考え、思考を巡らせすぎた挙句、脳の糖分が足らなくなったところに抜かりなく現れる、達観とも諦観とも取れる妥協に基づいたような、易き道を選ぼうとする妖しい心の境地。疲れただとか、面倒臭いだとか、そういうだらしない気持ちが先に出た側が、商売はまず負ける。心の膿んだ境地においてなされる決断は、悪球を投げられた岩城がきっとで描く放物線の如き明白な未来予想図なのであって、私はまずこの場で決めないことを決めた。

私の気が抜けたところを察したのであろうか、今回はこれらの丸太の他に、世にも稀有なるバストゥーンがあるからぜひ見てくれろと、サプライヤーからオファーを受けた。バストゥーンとは、ヨーロッパに自生するイングリッシュウォールナットとクラロウォールナットの交配種で、人間が偶然に作り上げた産物である。現存する大径木は極端に少なく、大変な価値をそなえる。

イングリッシュの強い筋目に、クラロの絢爛たる杢柄の絡むこのバストゥーンの特徴は何といっても圧倒的な縮み杢にある。殊に、59’バーストのようなカーリー杢をびっしりと全面に詰まらせた一枚板においては、その褐色の材面を光が走るたび、幾重にも折られた陰影の山脈が立ち現れ、見るものを魅了する。指でなぞれば平面に過ぎないこの錯視的な凹凸は、射光の角度の数だけ表情を持ち、甲虫の皮革のように滑らかでいて硬質である。我々は、このような奇跡的な木の筋肉の断面を、常よりきっと銘木として崇めているに違いなかった。

案内された場所で私は、生まれて初めてバストゥーンの立木を見た。枝手前の幹の全長で4M超、直径も胸高で1.3M程度はあっただろうか。まず立派な木である。樹皮の妙に白いところが、ふだん見慣れたクラロや中西部のウォールナットとは一線を画し、バーチャファイター2のアキラでは必ず白道着を選択していた私の気に入った。

「これを伐採すればきっと高値がつきましょう」

案内者は、匂わせるようなことを言うばかりで肝心の価格を決して自分からは言い出さないのであった。巨大な立木を前にそこからしばらくは他愛のない話をしていたのであるが、段々と日も暮れてきたところからその日のうちに商売を決めたい彼の方から売りたい値段がぽつぽつと言葉の端に出てきて、喩え話や過去の流通価格を盛んに交えながら牛歩の速度で本質にジリジリと近づいていくと、どうやら彼は私の想定を遥か超えたところの、丸太一本あたりで自動車以上を目指しているらしかった。のみならず、伐採してみたらもっと高くなる可能性すらあるという。恐るべき逆説の盛り合わせである。

ところで木材の値段は、一般的に体積によって決まる。日本では、直径と長さを掛け合わせて材積を求め、それに単価を掛けて価格とする。

例:直径50cm 長さ4m ㎥単価30万円の場合

0.5×0.5×4=1立方メートル

これに、30万円の単価をかけて、丸太一本の価格を30万円とするのである。私たちは丸太の話をする際に、㎥あたりいくらなのか、という言葉と、一本あたりいくらなのだという言葉を使い分けながら会話をしている。これが少し前の世代になると、石(こく)を用いたりもするけれども、私より新しい世代に石を多用する方はあまり見られないように思われる。ひとえに、日本の木材の度量衡が建築に基づいて尺貫法から次第にメートル法へ移行し、ひとまず落ち着いているからなのであろう。

ヨーロッパやアフリカ諸国も、それぞれのややこしさは抱えているけれども㎥という前提に立っているので寸法を捉えるに際して大きな困難はない。ただ、世界でも数少ないヤード・ポンド法を用いるアメリカだけは一筋縄ではいかない。長さや径級はインチ及びフィートで計測し、材積の数えにはMBFを用いる。しかも、その計測方法も地域ごとに異なり、ドイルスケール、スクリュブナスケールそれぞれが運用されている。

加えて西海岸では、木材の価格は体積ではなく、重量によって決まる。伐採した丸太の重量を実際に計測し、その重さから価格を定めるのである。彼らの言う、伐採してから価格が上がり得るというのはまさしくこのためであった。

それにしても、重さを計測した後にようやく正確な価格が決まるというのは、買い手たる私にとってはあまりに痛烈な後出しである。何しろ「測ってみたら意外と重かったね」の一言で数千ドルからの上振れも有り得るというのだ。地に生えた樹木の重さを目見当で正確に言い当てるという生涯に一度使うか分からぬ奇特な能力は、孟嘗君に集うた食客ならいざ知らず、到底私の有するところではない。

私は、私自身の原理原則に基づいて、この丸太がいくらで売れるであろうかを想定しながら品定めを始めた。弩級の価格を提示されているので、立木を見る目もしぜん本気になる。だが虎バターになるほど幹を何周まわれども、いまいち購入に踏み込めない。

通例、私たち目利きは伐採された丸太を見ながら良し悪しを定める。木の形状や表皮の動きから節の気配や心(しん)の動きを推察したり、年輪に鼻を擦り付けるように匂いを嗅ぐことで材が腐っているのかを判別したり、叩いて中身のウロ(空)や割れを確認したりといった具合に、五感を駆使してその中身を吟味する。分けても小口/丸太の断面こそが最も重要な判別要素で、そこに見える割れ、年輪の乱れ、心の位置など、これらを見てようやく内実の半分くらいを分かった気になれるというもので、その上でなお完璧に見誤るのが丸太という厄介な相手なのである。

ところで、私が音楽を貪っていた若い時分は、今のようにサブスクリプションで手当たり次第につまみ食いをできるような便利な環境にはなかったので、聴くにはまず現物のCDやレコードを買ったり借りたりした。『昔こそが良く今は退化の最中である』という過去への憧憬が、物心ついた時分には音楽のみならずあらゆる方面に対して芽生えていた私のような懐古趣味の人間は特に、時間と小金さえあれば都度ディスクユニオンのような広汎に品を揃える店へ通い、平置きされたラックの中に整然と並ぶ中古盤を、レコードコレクターズを師範に据えて隅から隅まで漁ったものである。

ただ、座学と実地の違いと言うべきか、CDを人差し指や中指でパタパタと倒していくと、雑誌では見たことがないけれども、いかにも良さげな一枚みたいな代物に鉢合わせることがある。この場合に良さそうと踏む理由は、全体のアートワークが良いとか、アーティストの面構えが良いとか、画像の粗さに味を感じるとか、様々であるが、共通しているのは見る者にとって『ジャケットが良い』ことである。ジャケットという視覚情報から、全くその芸術の本質を異とするところの音楽の内容を連想し、良い気がする、いや良いに違いないという、独善的ではあるけれども確信に似た自信を伴うこの通称『ジャケ買い』は、結構ばかにならない精度を持っている。それはきっと、自分の好きなバンドやアーティストの活躍した時代に好尚とされた写真の撮り方だったり、デザインの方向性だったりといったような、音楽を包む雰囲気の全てが、それらを聴き擦る傍らで知らぬ間に血肉となり積み重なっていたからに他ならず、これまでの足跡を自ずから踏み外さない趣味のジャケットを直感的に選ぶことで、好きなものに巡り合う打率を高めていたのであろう。

私のジャケ買いを思い返してみれば確かにそれらのほとんどは芯を食っていたし、我が趣味の太い幹の真ん中をこそ歩まずとも、どこかに自分好みの片鱗が隠れていて、聴き込むほどに今度はその音楽が己の枝葉になってゆく、といった作品がまず大半であったように記憶している。

CDのジャケットを見ずに買うということは、たとえそれがツェッペリンのように圧倒的な名を売るバンドであれ、ただの一度もなかった。拍子と表紙の関係性、などとつまらぬ韻を踏むよりもっと緻密な情報の絡みが音楽とジャケットとの間にはあるのであって、この話を長々と引き合いに出したのは、丸太の小口と中身の関係もまさしくそれなのであると、置換して伝えたかった次第であるが書き散らかした感は否めない。

ジャケットを見ずにCDを買えば、百枚買ったとて全てMCハマーである。同様に、小口の見えない丸太をその中身があたかも無欠であると盲信して最高の単価で買いつける行為は、従来私たちの法る慣例に沿うてみれば人外の所業である。しかるに立木のままでのバストゥーンを買おうとしている今の私は、掟破りの逆卍とも呼ぶべき既存の体制に対する一つの裏切りなのであって、プロレスの喩えも古いのであった。

私がこの木を見るにつけ気になったのは三つの点である。まず一つはアタリの悪さ。

幹がまん丸ではなく扁平なこの木は、真正面から見るとよく太って立派だが、真横に立つと貧相に見えた。我が家の長毛種の猫が毛を梳かれる前と後のようなギャップを持っている。幅の広い方向に製材ができたらさぞ素晴らしい一枚板が取れるだろうが、本割れのせいで狭い方向に製材せねばならぬ場合には少し頼りない出来栄えになりかねない、まずはそんな気がした。

剛毅な左、虚弱な右。同じ丸太も角度を変えればこれだけ見え方が変わる

加えてもう一つ、二股に分かれた枝から真っ直ぐ走る窪み。もしこれが入皮だとすると、一枚板の中央に稲妻めいた裂傷が入る。Y型のウォールナット一枚板に非常にしばしば見られる症状で、これが出ると美観に大きく影響してくる。

最後にもう一つ、幹自体のねじれである。雑巾を絞るようにねじれている丸太は、内部の割れもねじれていることがある。これに当たってしまうと最後、何枚製材しようとも割れが背後から幽霊のように追いかけ、決して綺麗な一枚板には仕上がらない。

けれども一方で、狭い方向に製材しても板幅で1Mは超えるのだから太いことには太く、窪みも単なる幹の凹みかも知れず、北海道の糠栓のようにねじれていようとも内部の割れには影響しない個体もあるのだからと、良い方向に夢を編む頭もある。

眺める角度で都度表情を変える思わせぶりな美女のようなこの怪樹は、三重苦を背負っているようにも、或いは一切の重荷を免れているかのようにも見え、その両義的な性質が私の決断をどこまでも鈍らせた。

(このバストゥーンこそ、かの有名な伝説の樹の正体で、私の惑いの対象は、藤崎詩織であったのかもしれぬ)

ともあれ、私はその場で購入を決めた。空は夕暮れの色を帯び、赤焼けた空を背に悠然と立つ銘木も、ただその輪郭だけを薄らと映すばかりではこれ以上の良し悪しもない。逡巡する思考の中で私は、カミュに倣って『太陽のせい』と呟くほかなかったのであった。

一部完

実録 バストゥーン ー2ー へ続く

インドローズ譚

私は職業柄、稀に半世紀も昔のマホガニーやローズウッド材に触れることがあります。埃の堆積は年月の証、すっかり灰色がかった材面に手のひらを当ててみますと、そこに閉じ込められた人々の息吹が感ぜられるもので、買い手の狂騒、現地労働者の切り出しの労苦、暗躍する現地ブローカーの高笑い、全ては私の妄想ですが、いわゆる銘木華やかなりし時代という、届かぬ望郷を嘆じないではおれません。

今回こちらに掲載させて頂くのは、1970年頃から実際にインドローズを日本へ輸入していた方の回顧録です。当時を知る上でたいへん面白い読み物となっておりますので、ぜひご一読ください。

(深城)

わが国では、江戸・明治の頃から紫檀・手違い紫檀(ローズウッド材)を和楽器や和家具の材料として使う伝統がありました。しかしながらこれらの製品や材料は大変高価なもので一般庶民が日常使い出来るようなものではありませんでした。

戦後の混乱も収まり経済活動も正常化に向かい出した1960年代から比較的に高級な婚礼家具や建築の内装材として(主に突板として)、また輸出用食器・ナイフの柄用の材料として同じ紫檀系のインド産ローズウッドの輸入・使用が始まりました。

私が職を得ましたT社においては、当時大阪の港にて専門の輸入業者がインドから仕入れてきたローズウッド材を買い付けていました。社員を大阪に送り、そこで検品買い付けをして、工場に送り製材・スライスし、壁材やフロアー製品を作り全国向けに販売しておりました。

そんな社のオーナーの次の目標は、社員を大阪港を飛び越えて世界中に派遣し、世界の銘木を直接買付けする事でした。

その第一候補として私を選び、社の戦略人材として 即席特訓で育てる事が役員会で決められました。まず入社後 3カ月で木材の基本の基を製材所・スライス工場で学び、その後2年間を当時日本一の家具産地であった大川市にあるT社営業所に赴任し具体的に営業しながら、さらに広く深く木材の勉強をするようにとの社命でした。

2年でこの過程も無事終え、その後約半年間、再度製材・スライス工場にて勉強の仕上げをやり 日本での海外銘木の流通中心地大阪へ赴任し T社大阪営業所を社員6名で立上げる事となりました。

**ここで面白いのは、特訓などと言いながら、私に体系立てて教えるような先生のような方は一人もいなくて いわゆる“おまえ勝手に学びなさい”と、それぞれの部門の詳しい先輩に自分が疑問に思う事を質問し教えてもらうというようなやり方でした。

ところが、これも次の海外仕入れになると私に教えてくれるような人材は社内には全くゼロで、仕事を通じて自分で勝手に学ぶしか方法はありませんでした。今から思えば、一人前のバイヤーになるまでには結構ミスした買付けもあった筈ですが、それでもそれなりに売れて行ったのは、高度成長が始まりつつあった1970年代という正に時代のおかげでしょうか?

こうして 1972年秋に海外出張の練習の感じで香港・フィリピンへ赴き少々の買い付けを行った後、12月中旬からビルマ(現ミャンマー)へチーク材・インドへローズウッド材の買い付けの旅へ出発しました。

具体的にインドには入ったのは12月20日過ぎでした。ヨーロッパからのバイヤーがクリスマスで全て帰国するので、当時バイヤーとして中心勢力であるヨーロッパ勢との衝突を避けたがいいとの考えからでした。

この辺はインド各地に支店網をもつ大手商社からの情報を基に判断したものです。

先ず、当時取引されていたローズウッド材の品質と主な産地について述べてみます。

A.ケララ州南部

元々ローズウッド材を豊富に産し色鮮やか※1で、縞目も濃く、材の硬さもほどほどと加工もし易く、昔から一番の産地であるといわれています。

州都トリバンドラム市が集材の中心でしたが、私が行き始めた1970年代になると一帯からの出材も減り、ローズウッド材が出品されるオークションには良材目がけてたくさんの輸出業者が外国人バイヤーを伴い参加する事もままあるので、当然値段は高くなりました。

B.デカン高原

ケララ州南部産が数量的にも単価的にも天を打っていた関係で次に注目されたのが、海岸沿いのケララ平野から、標高300m~600mと言われるデカン高原への斜面がひろがる地域です。斜面と言えばたいした広い土地のようには思いにくいのですが、デカン高原自体がインド亜大陸の約南半分を占め、南北約1500kmあり、その斜面となると相当な広さとなります。

この一帯は目の前にアラビア海が広がり、この海から日中の熱で作られた蒸気が偏西風に乗り、デカン高原の斜面に十分な水分をもたらします故、お茶やコーヒーを栽培するのに向いています。ただ南インドという土地柄、昼間の太陽光はかなり強いのでそのシェイド(日陰作り)としてローズウッド材などが古来より植えられており、その一定数を材木として売ろうという事でした。

色はナス紺、材質は比較的柔らかい(水の供給がよいので)、材長も比較的長く、材径も比較的大きいのが出てきました。ただし消毒液※2の掛け過ぎたのが中にあり色の見分けには神経を使いました。それ故、長くて大きい材が多い割には安価でありました。

C. デカン高原の上、斜面から登ったところ

一般的にはマイソール産と言われるもので、当時流通の中心はこの材でした。マイソール産はケララ南部産に比べると色の鮮やかさに於いては少し薄いかもしれないが十分赤く、材は大径は少ないが通直材が多く、単価も比較的安く、当時の需要の中心だった建材用には打ってつけの材でした。

私はマイソール南部をカリカットに本拠を置くK社、北部をコーチンのB社と取引しマイソールの林野庁土場と彼らの本拠地を交互の感じで訪問し取引しました。私の狙い目が建材用(所謂家具用等の超高級ではないもの)だったので定期的に訪問し、回を重ねるごとに私の買う品質や数量などの理解が進み、彼らとしても満足のいく安定的な商売となっていきました。

このローズウッド材の商売をベースとして、B社はその後ホンダ自動車の現地ディーラーとして大成功したとの事です。

かくして私のインドとの取引は順調に始まり拡大したのですが、会社のほうがいつまでもインド・ビルマ等ばかりやることは許してくれませんでした。会社としては次の本命である「アフリカを何とかせー」という事で東南アジアの買い付けを他の担当に譲り、その後は1年に1回行く程度となりました。

インドローズ自体の取引も70年代末ごろから輸出の数量規制、そして原木輸出禁止となり1980年代中頃には、一部の製材品や単板を除き所謂『インドローズの取引』なるものは終わりを迎えました。

しかしながら、私のローズウッドとの関りは、その後も続くことになりました。1980年に会社を退職した私は会社を辞める時の約束に従い、アメリカ材の取引を軌道に乗せるべく80年からの約5年間は年の大半をアメリカ(北米)で過ごしました。

そのうちにアメリカの取引先に中米のメキシコ・グアテマラを旅してみないかと誘われて行ってみました。そこでまず見つけたのがホンジュラス・ローズウッドでありシリコテでした。

それぞれ楽器関係と和家具等に歓迎され、シリコテなど東京の私のお客さん(銘木問屋さん)とそこのお客さんの協議の結果『シャム柿』などと見事なネーミングを頂き発見者の私としてはうれしい限りです。ホンジュラス・ローズウッドの方もたまたまその価値を見出してくれる本物の楽器職人さんに出会い素晴らしい木琴・マリンバとして今もって世界の市場で歓迎されている様です。

ここで私は発見者と言いましたが、本当の発見者は現地の住民たちです。彼らはそれらの材で古来から色々な工芸品を作っており、それを現地の方から私は見せてもらったわけですから日本への紹介者と言うほうが正しいでしょう。

その後、韓国の友人を訪ねたとき若い材木関係の方から、「自分は中米関係のプロだけど、面白い木がある、名前はシリコテという、あなた知ってますか?」と言われた時には、大変驚きましたが、韓国の友人と大笑いしました。

そして、その後見つけたメキシカン・ローズウッドやボコテを含め1980年代末ごろには現地政府の輸出規制が相当きつくなり、私の取引先も当然私も現地政府の法律の下をくぐるような事はしたくないということで1990年頃に輸入することを止めました。

そして時は流れ私がインドを旅していたあの頃から数えて約35年後、家内を伴い南インドを再訪しました。草ボウボウで滑走路の周りではヒツジやヤギが草を食んでいるような長閑なコーチンの空港は完全な近代的な空港に生まれ変わっておりました。当時はプロペラ機しか乗り入れてなかった空港でしたが、新空港にはジャンボジェットが何機も駐機しており南インドを代表する大国際空港に変身し、今では南インドと中東諸国をつなぐゲートウェイとなっているとの事。町の人口も当時40~50万と言っていましたが、何と大コーチンでは現在200万とかで、私達ローズウッドバイヤーが定宿としていたカジノホテルは、ただの質素なビジネスホテルから4スターのリゾートホテルに変身していました。

もっと驚いたのはもう1つのローズウッドの町カリカットでした。

当時のカリカットはキャピタルオブペパーと言われ、インドの香辛料貿易の中心地でした。数百軒ものペパー屋さんが軒を連ね、そのペパー市場を出たすぐ近くに材木屋・製材所が軒を連ねる通りが川沿いにありました。その通りは朝から晩まで材木を積んだトラックや、其々の店で働く職を求めるクーリー達であふれており、大変活気のある街でした。

ところが、時を経てあらゆる様相が変化してしまったせいで、そのカリカットがどこにあるやら皆目見当がつかなくなっていたのです。宿泊していたホテルからタクシーで出かけ、あの川・そこにかかる橋・ペパー市場・川沿いの材木屋通り、私の頭の中の記憶をたどりながら何遍廻っても、ローズウッドの街が見つかりません。とうとう諦めてホテルに帰った私は、35年振りにこの町へメモリアルジャーニーのために来たこと、今回のインドへの旅を計画したのもその為であることをホテルの支配人に伝え、協力をお願いしました。

そうしてみたところ翌々日の夕刻になって、昔材木屋さんがたくさんいた通りがあるそうですという情報があり、すぐにタクシーで駆け付けました。

行ってみたら、確かにそこは橋のたもとから小さな通りがあり、その通りと川の間にはずっと昔の製材所らしき材木関係の会社が連なっていました。しかし私の頭の中にあるカリカットのローズウッド通りではありません。どこかシーンとして、あれだけ商売で走り回る人・クーリー達や大八車であふれかえっていた通りからすっかり人が消えてしまいました。私の付き合いだったK社の場所には、K社ではない別の看板がかかっています。近くにあったN社も見当たりません。余りの変わりようにとうとう隣の会社に飛び込み「隣にあったK社はどうなったのですか?」と問うてみました。

「K社ならもう50米程先だ」ということで50米ほど行くと、確かにそこには以前より小さめではあるけれどもK社の看板がかかっておりました。中に入って行くと、社長らしき人が出てきました。が、どうも私の記憶にあるDさんではありません。

「私は弟です。兄はあなたが来なくなって2~3年後に亡くなりました。今は私がここにいる若いパートナーとローズウッドではない安い木を製材して細々とやっております」

との事でした。兄の息子がいますので何なら会ってみますか?という誘いを受けたので、会ってみる運びとなりました。

--この後、その日の夕刻に、その息子さんとの正に私のメモリアルジャーニーにふさわしい感動的な出会いがあったのですが、その部分は余りにも個人的な部分でもあり、今回は割愛させてもらいます—

このようにインド産に代表されるローズウッド材は、日本人には大変付き合いの長い貴重な材でありましたが、インド産ローズウッドの将来的な減少を考慮して、私のいたT社は1970年代から現地のモラード材を単板にして日本へ送るため、南米ボリビアに工場を建設しました。しかしこのモラードも80年代後半になると日本での需要も減り大方1990年ごろで日本向けとしての工場の役割を終えました。

私がやっておりましたH.ローズウッド材やシリコテ等の色の赤いものや黒いもの等、いわゆるトーンの強いものは、日本の歴史上最大の高度成長という時代背景があってこそのものであり、その後バブルの崩壊と共に、もっと軽い・明るい色へと変化していきました。

その後、私は世界各地で中国人バイヤーと会うこととなりますが、「ああ、やはり経済と銘木というものは、国こそ違えども似たような動きをするなあ」と思います。彼らはかつての日本人がそうであったように希少な銘木を求めてここ数十年のマーケットを荒々しく躍動しております。

そしてそれらの若い中国人バイヤーを見るにつけ、昔日を偲んで想うのです。

「ああ、30~40年前の自分もまた、こんな顔をして世界を飛び回っていたのか?」

と。

※1

当時、インドローズのうちもっとも価値があるとされたものは、ローズの代名詞としてよく言われる『茄子紺の紫』ではなく、もっと鮮やかな赤味がかった地の色にクッキリとした縞目のある材でした。

日本の場合、タイ、ラオスからの本紫檀が枯渇した流れでインドローズに需要が傾いたこともあり、この本紫檀を一つの理想としたため、そのような嗜好があったものと思われます。

※2

当時のインドではコーヒーを栽培するにあたり、虫害を防ぎ収穫高を上げるため、非常に多くの消毒液(農薬)を使用していました。当時の私ですらこんなものを口にして大丈夫なのかと案じたくらいで、兎角健康を云々しがちな現代人にはちょっと考えられない量でありました。

そのようにして土中に蓄積された大量の農薬を、そこに根を張るローズウッドが吸い上げることで根元から変色を起こすのでした。丸太を半分に割りますと、ちょうど根っこから半分くらい、雲のような靄のような、モヤモヤとした変色が発生しているのです。当然、売り物にはなりません。

そんな博打な産地なものですから、私はこの産地の材については日本へ丸太が入ってからも、極力それを購入してくれたお客さんが製材する際には現場に立ち会って中身の良し悪しを確認したものです。